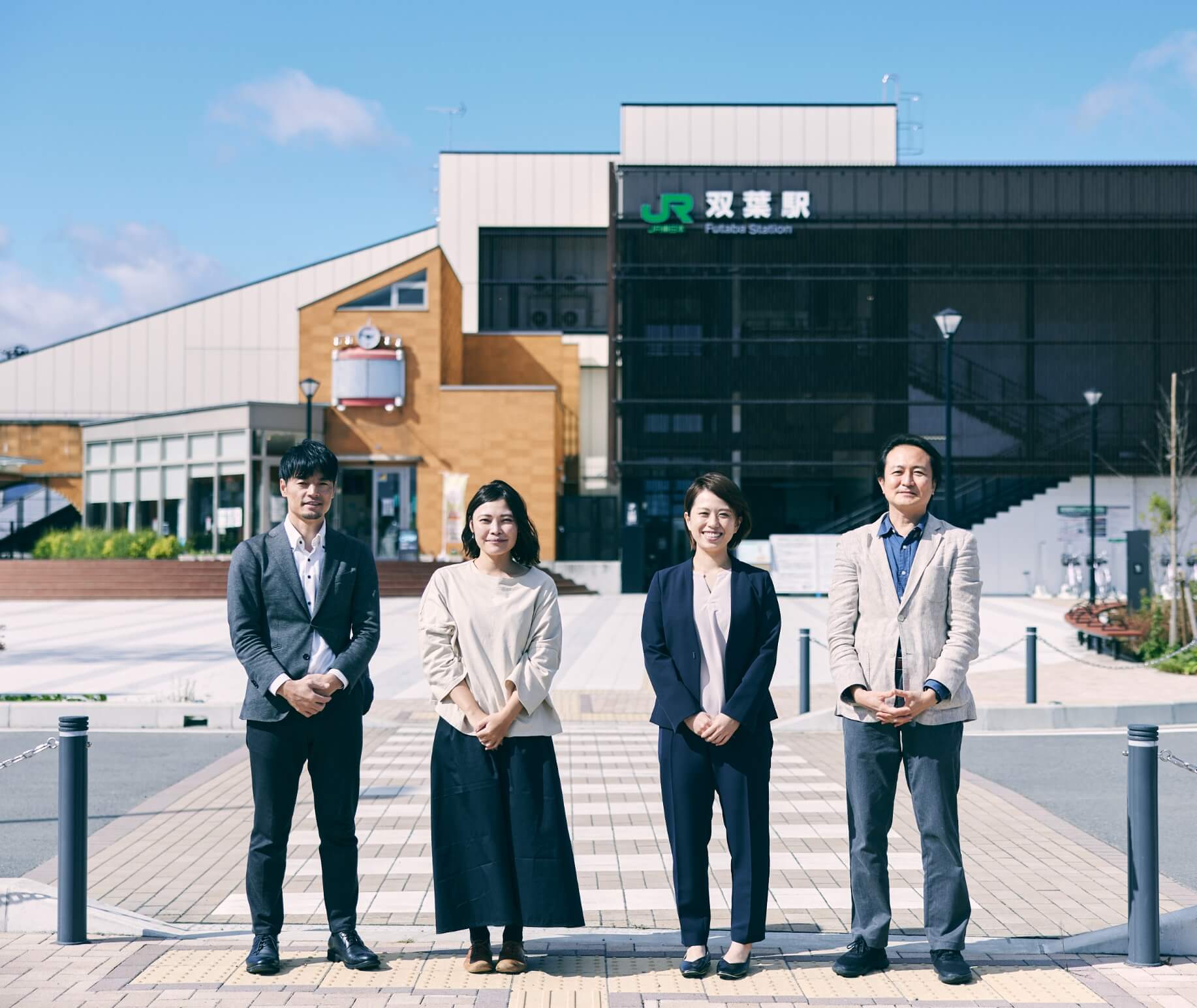

PROJECT TEAM

写真左から本山、小倉、佐藤、福田

- 本山 次郎JIRO MOTOYAMA

- 構造設計

2013年入社 - 施主や意匠・設備・電気設計者などの想いを聞きながら一緒に考える環境で設計したいとJRE設計に転職。構造設計者としてプロジェクトに参画。

- 小倉 一美HITOMI OGURA

- 意匠設計

2015年入社 - 多くの人の生活に密接に関わる「駅」「駅周辺施設」の建築設計を数多く手掛けているJRE設計に興味を持ち入社。プロジェクトの中心的な立場として意匠設計を担当。

- 佐藤 めぐみMEGUMI SATO

- コスト設計

2016年入社 - インフラを支える鉄道建築に携わり、コストを専門業務とする部署が組織されていることに魅力を感じてJRE設計に入社。今回の案件では工事数量調書作成業務を担当。

- 福田 憲一KENICHI FUKUDA

- 意匠設計

1996年入社 - まちの玄関でもあり鉄道会社の顔である駅舎を、機能・デザインの両面から、もっ と良いものにしたいと思い入社。今回の案件ではプロジェクトマネージャーとして 実施設計途中から携わる。

※掲載内容は取材当時のものです

CHAPTER01

帰還困難区域に

ひっそりと佇む双葉駅

2017年7月、駅舎の意匠設計を担当した小倉は、ようやく双葉駅現地調査のために双葉町を訪れることができた。帰還困難区域に足を踏み入れるのは容易ではない。国への申請など様々な手続きや段取りが必要となるため、現地調査をするだけで相応の時間がかかるのだ。現地調査当日、小倉はこれまで見たことのない光景に声を失った。「意匠設計では、実際に現地を見て構想を練ることが大切ですが、この時、まちに住んでいる人は誰もいません。ゴーストタウンのような光景が広がっていました。以前のまちの雰囲気はどうだったのか、今後どのようなまちにしたいのか、実際に話を伺える人がいなかったのです」(小倉)。関係者と会議を重ねたが、復興事業のために国や県など各所から集められた担当者も多く、まちの「これまで」と「これから」についてはなかなか意見が出ず、コンセプトが決まるまで長い時間を要した。

CHAPTER02

復興の後押しとなる

駅を目指して

双葉駅には、「既存駅舎を復興のシンボルとして残したい」というまちの要望があった。そこで小倉は、線路上空部に設ける自由通路を「おもてなしの間」、両側の地平部を「お出迎えからお見送りの間」として旧駅舎に寄り添う形で設計し、双葉町を訪れる人、まちに帰ってくる人など、あらゆる人に居心地の良さを感じてもらえる駅舎プランを考えた。さらに、駅舎内から自然にまちを感じられるよう、駅と街がシームレスにつながることにも重点を置いた。これらのコンセプトは採用されたが、被災地域ならではの困難が立ちはだかる。「エレベーター設置の検討に時間が必要」「いずれは交番や駅内店舗が作られるかもしれない」など、駅に持たせる機能をはじめ設計の前提となる条件がなかなか確定しなかったのだ。「今回の案件はメンバー全員が手探りで進めていました。そのため、都度プランを練り直し、変更した内容をその時々で提示するなど、一つひとつ丁寧に進める必要がありました」(小倉)。こうして、刻々と過ぎていく時間との戦いが続いた。

CHAPTER03

それぞれの駅舎の

構造上の課題に挑む

双葉駅の新しい駅舎は、線路上に駅舎がある橋上駅として計画された。本山は、意匠設計者からの相談を受けながら構造設計を進めた。「線路上空部分の自由通路とコンコースは23.1mのロングスパンとなっており、列車が通る高さを確保しつつ不快な振動に配慮しなければなりません。両側に一体架構となる自由通路階段があり、通常であればロングスパンの最大応力を階段のスパンを使って連続フレームで固めたいところですが、周囲への圧迫感を軽減できるよう配慮して東西の階段屋根に段差がつけられていたため、柱と柱脚に大きく負担させる架構計画としました。屋根や壁を受ける二次部材の複雑な架構には工夫が必要でした」(本山)。一方、竜田駅は、楢葉町が帰還困難区域の解除から2年が経過していたため設計協議は順調に進んでいたが、問題があった。新駅舎の完成後に既存駅舎を撤去する計画になっており、残存する多くの支障物を避けたわずかなスペースにピンポイントで構造物を配置する必要があったのだ。本山は、限られた時間の中で設計に関わる様々な人たちと話し合い、山積みの課題を一つひとつ解決しながら、構造設計者としてそれぞれの駅舎の与条件を満たすために知恵を絞っていった。

CHAPTER04

タイトなスケジュールの中で

必要とされた調整力

実施設計になっても詳細な与件が定まらないのは双葉駅だけではなく、竜田駅も同様だった。両駅の工事数量調書の作成にあたったのがコスト設計部の佐藤だ。非常にタイトな設計スケジュールの中で意匠設計の小倉と構造設計の本山と何度も打ち合わせを行った。「実施設計の数量積算は設計スケジュールの終盤での作業となり、図面から読み取れる情報を元に、工事価格を作成するうえで基本となる数量を算出しなければなりません。そのため、図面で表現しきれない部分など、設計意図を確認する作業を急ピッチで行う必要がありました。また、旧駅舎の撤去工事の数量も拾うのですが、図面の情報が少なく、現地へも容易に行けないため、現地調査の写真を見ながら設計者と話し合い、それでも解決しない場合はクライアントに確認し作業を進めました。」(佐藤)。積算は全体の工事費用に直結するものであることから、意匠・構造の数量のみならず、撤去工事・仮設工事の数量など建物本体以外の詳細な条件・数量を把握する必要がある。通常は設計終盤に積算の時間が確保されるが、今回の案件では図面の修正と同時並行で積算業務を進めなければならなかった。タイトなスケジュールの中、佐藤は、図面と向き合い調整作業に取り組んだ。

CHAPTER05

「新しいまちの風景」となる

竜田駅の自由通路

今回の案件をプロジェクトマネージャーとして福田が引き継いだのは2018年6月だった。双葉駅は実施設計の終盤に差しかかっており、与件の最終調整と実施設計図の取りまとめを中心に担当。一方、竜田駅は実施設計の途中から参加し、小倉と共に楢葉町の担当者との協議を重ねた。その中で最終的な議論の中心となったのが自由通路だったと小倉は語る。「楢葉町は住民の約6割がまちに戻って生活を始めており、竜田駅にとても愛着を持っていました。そこで、駅を中心とする復興後の「新たな風景」をつくるために考えたのが、自由通路にアルミパンチングパネルを複層に設置し、山と海をベースに柚子・杉・やまゆり・鮭のまちらしさを表すモチーフをデザインするという案です。照明の配置にもこだわり、パンチングパネルから漏れる光は日中と夜間で異なる光景を浮かび上がらせるよう工夫しました。また、ガラススクリーンを随所に取り入れることで、小さな子どもでもまちの風景を一望できるよう配慮しています」(小倉)。このパンチングパネルのデザインは外部パートナーの協力を得て完成し、楢葉町の担当者からも喜ばれ実現に至った。

CHAPTER06

復興のシンボルとして

利用者に愛される駅へ

こうして、双葉駅は2020年3月14日に、竜田駅は同年11月30日に開業した。双葉駅は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開業式典が中止となったが、福田は両駅の開業に合わせて現地入りした。「双葉駅では運転再開の前日だったこともあり、一般の人はいませんでしたが、竜田駅は新駅舎の開業式典が開催されました。旧駅舎には思い出の写真やメッセージなどが貼られ、後日お別れの会が催されたと聞き、まちの人に愛されていた駅なのだとあらためて実感しました。また、東西をつなぐ自由通路が出来たことから、『移動がしやすくなって便利になった』という声をいただきました。地元の人たちが普段の生活の中で利用するものとして重要な役割を担っていることを再確認したとともに、復興に少しでも関わることができたことに、深い感慨を覚えました。竜田駅の自由通路に立つと、これまでは見えなかった海も見えます。まさに『新しい風景』ができたのです」(福田)。プロジェクトにスタートから携わっていた小倉は、これからの建築を考えるうえでの原動力になったという。「双葉駅と竜田駅の設計は、当たり前にあったけれど無くなってしまった日常を、そして大切な場所を取り戻すことでもありました。開業のニュースを見て、どれだけ大事なところだったかをより実感しましたし、人々の生活の中に溶け込む建物の設計をする仕事ができて良かったと改めて思いました」(小倉)。新しい景色をつくる2つの駅舎は復興のシンボルとしてまちの中心となっていくはずだ。

他のPROJECT STORIESを読む

- 長野駅

- 信州エリアの魅力を集約し、駅と善光寺を中核とした

新たなまちづくりを目指して。

- 幕張豊砂駅

- 新たな人の流れを生み出す

ゆったりとした時間が流れる公園のような駅。

- ルミネ

- 時代の先をゆく価値を提供すべく

絶えず進化を続ける商業施設。